世界的物质性及其发展规律

世界多样性与物质统一性

物质及其存在形态

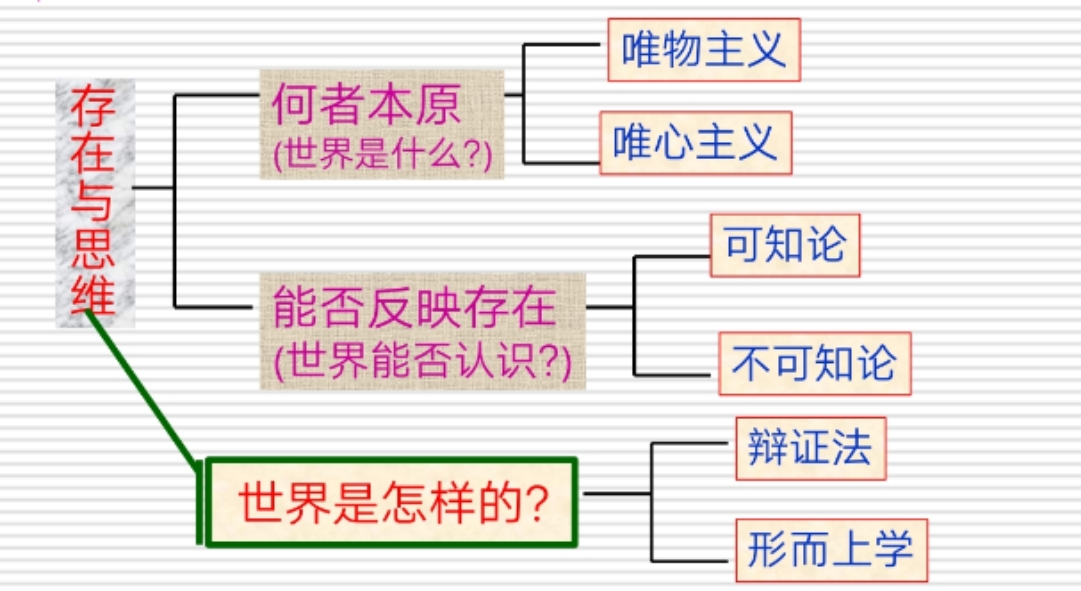

世界观与哲学基本问题

世界观:人们对于整个世界以及人与世界关系的根本观点和总的看法 哲学:是系统化,理论化的世界观;哲学既是世界观也是方法论 方法论:人们认识世界和改造世界所遵循的根本方法的学说和理论体系 哲学基本问题:思维和存在的关系问题 ①何者为本原→划分唯物唯心 ②有没有同一性→划分可知论和不可知论的标准

物质

1.发展:古代朴素唯物主义(某一种物质作为本原来解释世界)→近代形而上学唯物主义(原子)→初步概括→全面科学的规定 初步概括(恩格斯):物、物质无非是各种物的总和,而这个概念就是从这一总和中抽象出来的 全面科学的规定(列宁):物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映 2.物质范畴:就是标志客观实在的哲学范畴

第一,坚持了唯物主义一元论,同唯心主义一元论和二元论划清了界限。

第二,坚持了能动的反映论和可知论,批判了不可知论。

第三,体现了唯物论和辩证法的统一,克服了形而上学唯物主义的缺陷。

第四,体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一,为彻底的唯物主义奠定了理论基础。

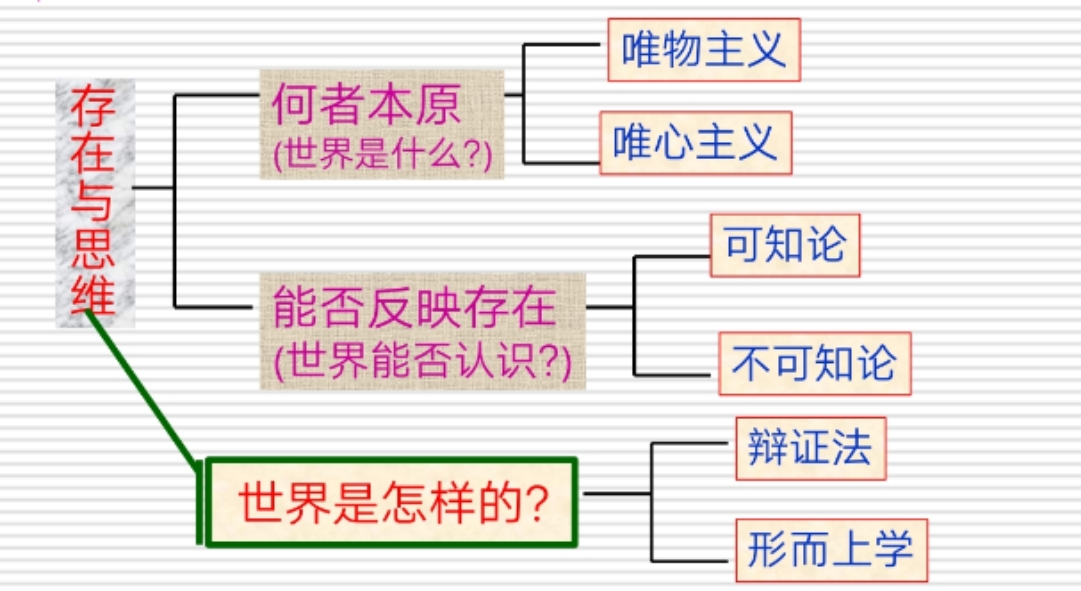

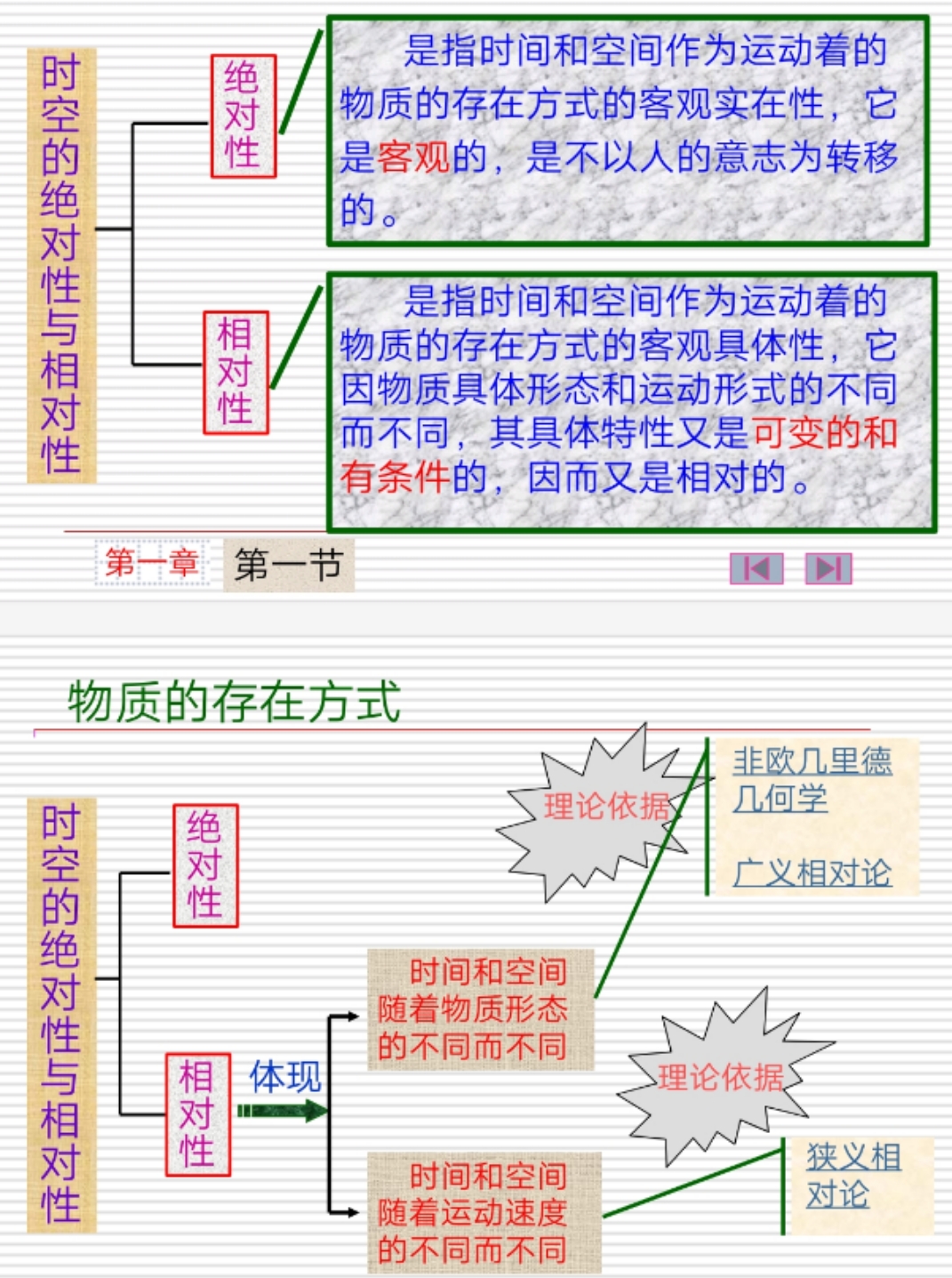

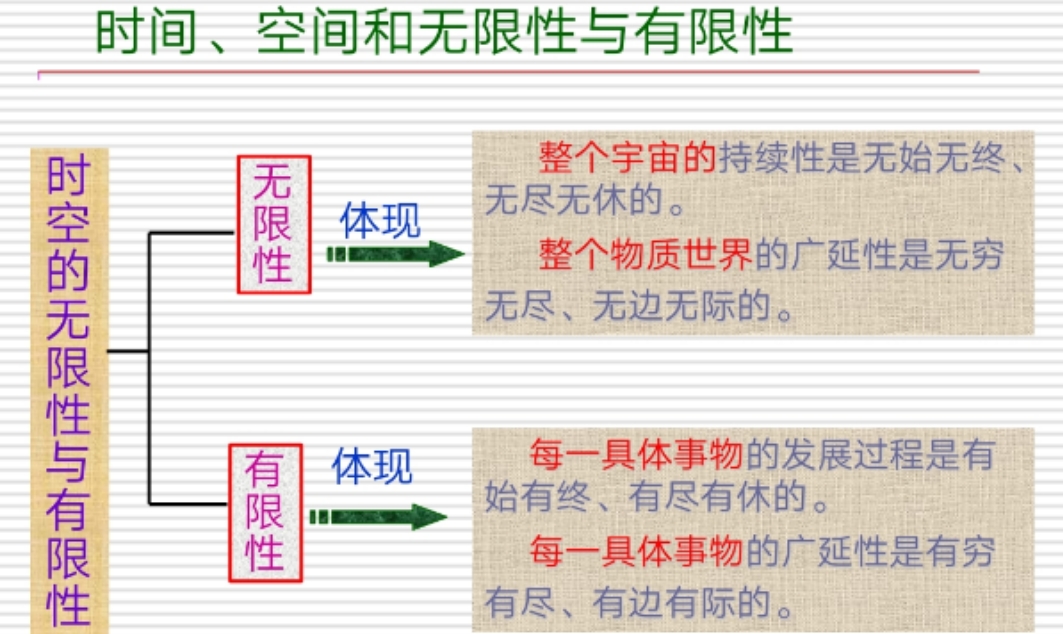

物质的存在形态

1.物质的根本属性是运动

2.物质世界的运动是绝对的,而物质在运动过程中又有某种相对的静止

3.时间和空间是物质运动的存在形式。时间是指物质运动的持续性、顺序性,特点是一维性,即时间的流逝一去不复返。空间是指物质运动的广延性、伸张性,特点是三维性,即空间具有长、宽、高三方面的规定性。

实践是自然存在与社会存在区分和统一的基础

1.从实践出发理解社会生活的本质 ①一方面,实践是使物质世界分化为自然界与人类社会的历史前提,又是使自然界与人类社会统一起来的现实基础。 ②另一方面,实践是人类社会的基础,是理解和解释一切社会现象的钥匙。 2.社会生活的实践性主要体现: ①实践是社会关系形成的基础,实践以浓缩的形式包含着全部社会关系,成为社会关系的发源地;②实践形成了社会生活的基本领域,即社会的物质生活、政治生活和精神生活领域;③实践构成了社会发展的动力,改造社会的实践推动着社会历史的变迁和进步。

物质与意识的辩证关系

物质决定意识

1.从意识的起源看:①意识是自然界长期发展的产物②是社会历史发展的产物 2.从意识的本质看:意识是人脑的机能和属性,是客观世界的主观映象 3.从意识的作用看:意识对物质具有反作用

意识对物质具有反作用

①意识活动具有目的性和计划性 ②意识活动具有创造性 ③意识具有指导实践改造客观世界的作用 ④意识具有调控人的行为和生理活动的作用

主观能动性与客观规律的统一

1.一方面,尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提;另一方面,只有充分发挥主观能动性,才能正确认识和利用客观规律 2.正确发挥人的主观能动性的前提和条件:从实际出发是前提;实践是基本途径;具备一定物质条件和物质手段

世界的物质统一性

意识统一于物质

从意识的起源,本质,作用看

人类社会也统一于物质

①人类社会是物质世界的组成部分 ②人类获取生活资料的活动是物质性的活动 ③人类社会存在和发展的基础是物质资料的生产方式

事物的联系与发展

联系和发展的普遍性

事物的普遍联系

联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约、相互作用的关系 1.客观性 2.普遍性:①任何事物内部的不同部分和要素之间都是相互联系的 ②任何事物都不能孤立存在,都同其他事物处于一定的联系之中。③整个世界是相互联系的统一整体。

3.多样性:直接联系与间接联系、内部联系与外部联系、本质联系与非本质联系、必然联系与偶然联系等 4.条件性:①条件对事物发展和人的活动具有支持或制约作用 ②条件是可以改变的 ③改变和创造条件不是任意的。必须尊重事物发展的客观规律

事物的变化发展

联系构成运动,运动引起变化,变化的基本趋势是发展。发展是运动变化的结果,但并非任何的运动变化都是发展 发展:是标志物质世界运动变化的整体趋势和方向性的哲学范畴,是物质运动中前进的变化和进化的趋势;发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡;新事物是不可战胜的:①新事物符合客观规律 ②新事物优于旧事物③新事物得到人民群众的拥护和支持

联系和发展的基本环节

1.内容与形式:内容与形式是从构成要素和表现方式上反映事物的一对基本范畴。

2.本质与现象:本质与现象是揭示事物内在联系和外在表现的一对范畴。

3.原因与结果:原因与结果是揭示事物引起和被引起关系的一对范畴。

4.必然与偶然:必然与偶然是揭示事物产生、发展和衰亡过程中的不同趋势的一对范畴。

5.现实与可能:现实与可能是反映事物的过去、现在和将来关系的一对范畴。

唯物辩证法三大规律:对立统一规律,量变质变,否定之否定

对立统一根本规律

矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用

矛盾:矛盾是反映事物内部和事物之间对立统一关系的哲学范畴。对立和统一分别体现了矛盾的两种基本属性 1.矛盾的同一性:矛盾的同一性是指矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势;①一是矛盾着的对立面相互依存,互为存在的前提,并共处于一个统一体中;②二是矛盾着的对立面相互贯通,在一定条件下可以相互转化 2.矛盾的斗争性:矛盾的斗争性是矛盾着的对立面相互排斥、相互分离的性质和趋势;可以分为对抗性矛盾和非对抗性矛盾两种基本形式 3.关系:矛盾的同一性和斗争性相互联结、相辅相成。没有斗争性就没有同一性,没有同一性也没有斗争性,斗争性寓于同一性之中,同一性通过斗争性来体现。矛盾的同一性是有条件的、相对的,矛盾的斗争性是无条件的、绝对的。矛盾的同一性和斗争性相结合,构成了事物的矛盾运动,推动着事物的变化发展。 4.作用:

①同一性作用:矛盾双方的相互依存是事物存在的前提;矛盾双方的互相利用、互相吸收有利于自身的因素得到发展;矛盾双方的相互贯通规定事物发展的基本趋势。

②斗争性作用:矛盾的斗争性促使矛盾双方的力量消长,推动事物不断地量变;矛盾的斗争性引起矛盾双方的转化,推动事物发生质变。

同一性作用:矛盾双方的相互依存是事物存在的前提;矛盾双方的互相利用、互相吸收有利于自身的因素得到发展;矛盾双方的相互贯通规定事物发展的基本趋势。

斗争性作用:矛盾的斗争性促使矛盾双方的力量消长,推动事物不断地量变;矛盾的斗争性引起矛盾双方的转化,推动事物发生质变。

矛盾的普遍性与特殊性

矛盾的普遍性: 是指矛盾存在于一切事物中,存在于一切事物发展过程的始终 矛盾的特殊性:是指各个具体事物的矛盾、每一个矛盾的各个方面在发展的不同阶段上各有其特点①不同事物的矛盾是不同的 ②同一事物的不同阶段矛盾也不同 ③每一矛盾不同方面矛盾也不同 关系:相区别,相依存,相转化

量变质变规律和否定之否定规律

量变质变规律

1.①质是一事物区别于其他事物的内在规定性 ②量是事物的规模、程度、速度等可以用数量关系表示的规定性。事物的量和质是统一的,量和质的统一在度中得到体现。③度是保持事物质的稳定性的数量界限,即事物的限度、幅度和范围 2.量变:是事物数量的增减和组成要素排列次序的变动,是保持事物的质的相对稳定性的不显著变化,体现了事物发展渐进过程的连续性。 质变:是事物性质的根本变化,是事物由一种质态向另一种质态的飞跃,体现了事物发展渐进过程和连续性的中断

3.量变和质变的辩证关系是:①量变是质变的必要准备②质变是量变的必然结果③量变和质变是相互渗透的 事物的发展就是这样由量变到质变,又在新质的基础上开始新的量变,如此循环,不断前进;告诉我们应要坚持适度原则

否定之否定规律

1.肯定:是指事物保持自身存在的趋势;否定:是指事物自身趋向灭亡,并转化为他事物的趋势 2.辩证否定观的基本内容:辩证的否定是事物的自我否定;辩证的否定是事物发展的环节;辩证的否定是新旧事物联系的环节;否定的实质是扬弃 3.否定之否定规律的意义:

①揭示了事物发展的前进性与曲折性的统一;事物的发展是螺旋式上升的。②对于人们的认识和实践活动具有重要的指导意义

唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

唯物辩证法是科学的认识方法

唯物辩证法是客观辩证法与主观辩证法的统一

1.客观辩证法:是指客观事物或客观存在的辩证法,即客观事物以相互作用、相互联系的形式呈现出的各种物质形态的辩证运动和发展规律。 2.主观辩证法:是指人类认识和思维运动的辩证法,即以概念作为思维细胞的辩证思维运动和发展规律

唯物辩证法是伟大的认识工具

矛盾分析方法是根本的认识方法

辩证思维方法与现代科学思维方法

辩证思维方法

归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史相统一

现代科学思维方法

控制方法、信息方法、系统方法、模型方法和理想化方法

两者的关系

辩证思维方法与现代科学思维方法有着方法论上的共同性,二者是相互联系、相互补充的

①辩证思维是现代科学思维的方法论前提

②现代科学思维方法又丰富了辩证思维方法

学习唯物辩证法,不断增强思维能力

不断增强辩证思维能力、历史思维能力、战略思维能力、底线思维能力和创新思维能力。